Грачев Илья Илларионович

Грачев Илья Илларионович

Ефремов Михаил Михайлович

Ефремов Михаил Михайлович

Двухстороннее симметричное или одностороннее нарушение нормальной анатомии элементов тазобедренного сустава (ТБС) под воздействием провоцирующих факторов приводит к развитию тяжелого дегенеративно-дистрофического заболевания — диспластического коксартроза (ДК). Эта патологии (код по мкб 10 — М16.2-3) с выраженной болезненностью при движении, общим снижением уровня качества жизни, частичной или полной инвалидностью. Купировать болезнь на ранних стадиях возможно своевременным обращением в клинику «Парамита», где разработаны уникальные методы консервативного лечения артрозов, построенные на восточных и традиционных принципах медицины и позволяющие полностью отказаться от сложного и травмирующего хирургического вмешательства.

Этиология и патогенез диспластических артрозов тазобедренного сустава

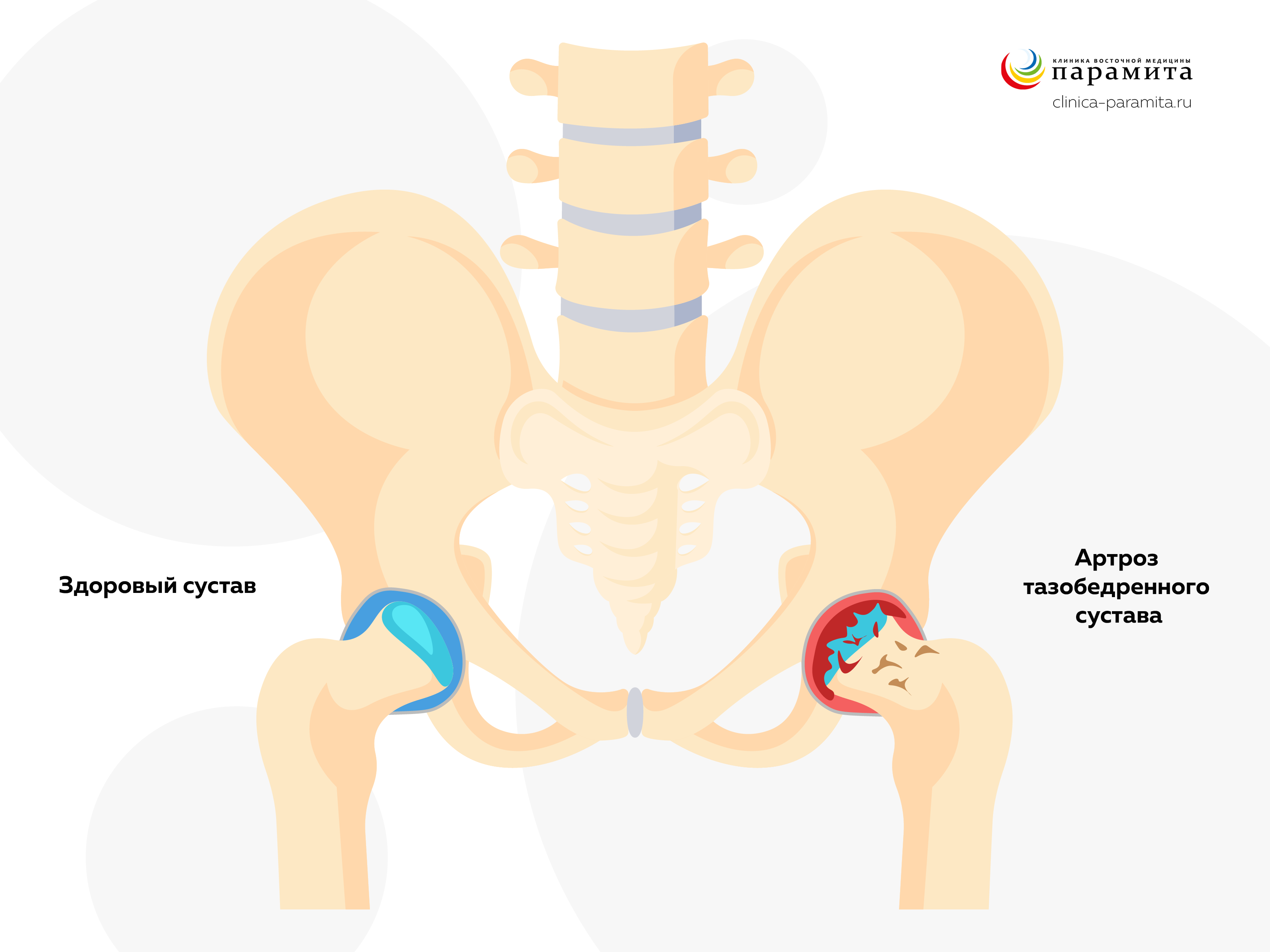

Дисплазия – это врожденное или приобретенное нарушение формирования тканей, органов или их частей, приводящее к аномальному строению и функции. В контексте ТБС диспластические изменения означают недоразвитие его структур, приводящих к нестабильности, повышенной нагрузке на хрящевую ткань, сужению суставной щели и ускоренной динамики нарастания дисфункции. В отличие от первичных остеоартрозов, которые возникают из-за естественного износа хрящевых поверхностей с возрастом, диспластические артрозы (ДА) обусловлены аномальным строением околосуставных компонентов, что вызывает их преждевременное изнашивание и дегенерацию.

При диспластическом коксартрозе морфологическим базисом являются несоответствия суставных структур и биомеханической неполноценности. Отмечаемая слабость связочно-капсульного аппарата приводит к постоянной двигательной микротравматизации, запускающей образование очагов отложения кальция (кальцификации), разрушению хрящевых и костных поверхностей, выраженного дефицита внутрисуставной (синовиальной) жидкости.

Диспластический коксартроз тазобедренного сустава включает следующие этапы патогенеза:

- дисплазия: нарушение формирования суставных поверхностей, вызывающих их несоответствие, аномальную подвижность и нестабильность;

- неправильное распределение действующих сил: из-за ненормального строения ТБС нагрузка на него распределяется неравномерно, обуславливая перегрузку отдельных участков;

- преждевременный износ хряща: под воздействием повышенного давления хондриальные (хрящевые) ткани быстрее изнашиваются и теряют амортизирующие свойства;

- дегенеративные изменения: в патогенез коксартроза включаются образования остеофитов, уменьшение внутрисуставного зазора, остео-деформация;

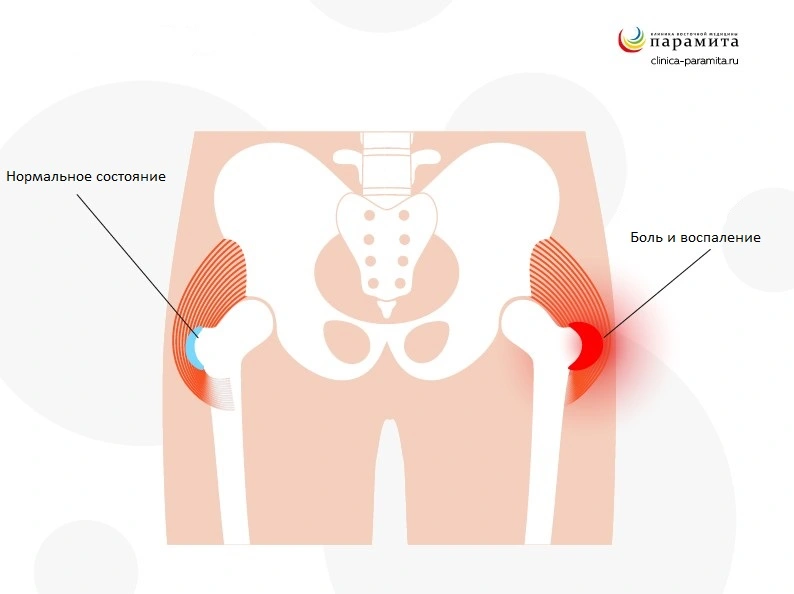

- воспаление: дегенеративные деструкции часто запускают воспалительные процессы, усиливающие болевой синдром, затрудняют моторику сочленения и ускоряют его прогрессирующее разрушение.

Диспластическому коксартрозу более подвержены женщины (примерно в 5-7 раз больше). Это связывают с особенностями женского гормонального фона и анатомического строения. Остеоартроз может проявиться в любом возрасте, но чаще встречается у молодых и средних возрастных групп (20-50 лет), когда на околосуставной комплекс приходится наибольшая нагрузка, но его течение ускоряется при травмах или избыточной массе тела.

С наибольшей частотой встречается поражение ТБС, реже — коленного, плечевого и других суставов.

| Первичная диагностика | |

|---|---|

| Первичный прием в клинике | Бесплатно |

| Онлайн-консультация по Zoom | 3500 руб. |

Признаки диспластического коксартроза

Диспластический коксартроз развивается постепенно, и его симптоматика нарастает по мере прогрессирования патологии. Основные клинические признаки, требующие консультации врача, включают:

- болезненность – сначала возникает при излишнем перенапряжении (длительной ходьбе, беге), затем становится постоянной, с возрастанием интенсивности после перегрузок и во время отдыха. Возможна ее локализация в проекции тазобедренных суставов, паховой, ягодичной или бедренной областях, иногда отдают в колени;

- появление скованности и ограничение моторики – чаще выражены в утренние часы или после длительного отдыха в сидячем положении. Затруднено отведение бедер внутрь или наружу, сгибания и разгибания в ТБ-суставе;

- аномальные звуки - щелчки, хруст, ощущаемая нестабильность в ТБ-суставе из-за структурных деструкций и перегрузки суставных элементов;

- быстрая утомляемость и слабость бедренно-ягодичных мышц - со временем нарастает гипотрофия мускулов, приводящая к ухудшению поддержки суставного комплекса;

- в запущенных случаях начинается формирование укорочения ноги из-за деформации головки бедренной кости (ГБК) и аномальной оси конечности;

- хромота и изменение походки — пациент начинает смещать центр тяжести, что приводит в итоге к «утинообразной» или прихрамывающей походке.

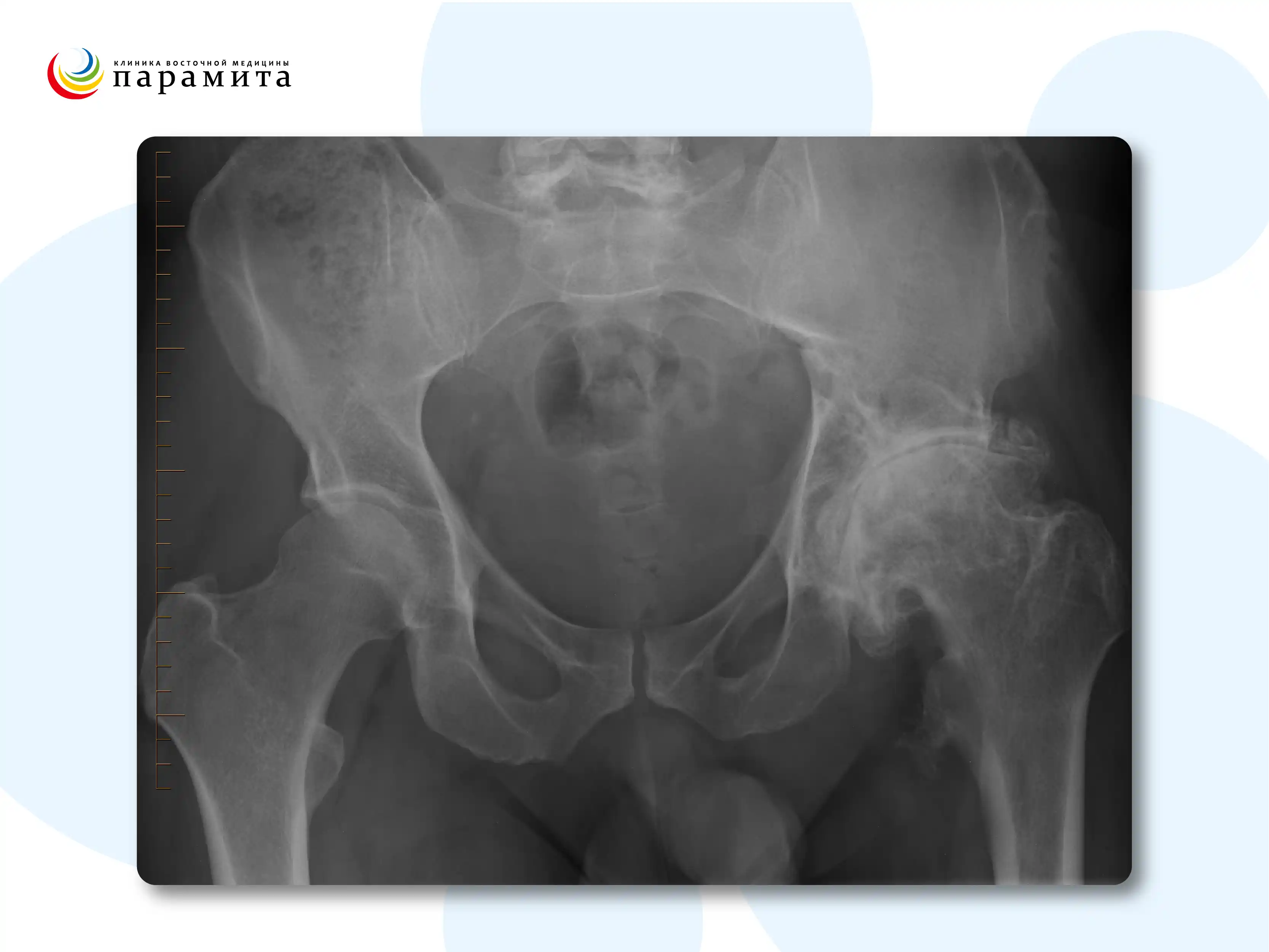

Диспластический коксартроз, как и другие формы артроза, классифицируется по стадиям (или степеням) в зависимости от тяжести поражения сустава, определяемых с применением рентгена. Однако клинические проявления могут различаться по выраженности и не всегда соответствовать признакам, выявленных с п омощью рентгенографии.

Поэтому в медицинской практике нет одной общепринятой систематизации диспластического коксартроза. Однако чаще всего в специальных исследованиях принимают за основные классификации по Crowe, Eftekhar, Hartolakidis, которые имеют три или четыре стадии.

1 степень

Симптомы первой начальной степени:

- периодические боли в ТБ-сочленении, появляющиеся после перенапряжения (интенсивная ходьба, бег);

- незначительная скованность по утрам, которая проходит после разминки;

- легкое утомление ноги, но без выраженного ограничения подвижности.

Изменения на рентгене:

- незначительное сужение суставной щели;

- легкая деформация головки бедренной кости и начальное увеличение входа в вертлужную впадину (ВВ);

- рентгенологически определяются очаги деформированных костных балок и небольшие остеофиты (шипы);

На этом этапе лечение диспластического коксартроза наиболее эффективно и позволяет остановить его прогрессирование.

2 степень

Симптоматика умеренной второй стадии:

- болевой синдром становится интенсивнее, появляется даже в состоянии покоя;

- отмечается значительное ограничение подвижности (трудности с отведением бедра, боль при вращении;

- появляются посторонние звуки: скрип и похрустывание;

- ощущение нестабильности в ТБ-сочленении;

- начинается атрофия бедренно-ягодичных мускулов, развивается небольшая хромота.

Изменения на рентгене:

- существенное уменьшение внутрисуставного просвета;

- головка кости уплощается и деформируется, отмечается появление подвывиха;

- разрастание остеофитов.

Без лечения диспластического коксартроза его динамика быстро прогрессирует, приводя к значительному изменению анатомии ТБС.

3 степень

Симптомы третьей стадии:

- постоянные интенсивные боли, не зависящие от нагрузки;

- резкое ограничение подвижности (сложно ходить, требуется трость, ходунки или костыли). Больному диспластическим коксартрозом присваивается группа инвалидности;

- выраженная атрофия бедренных и ягодичных мускулов;

- тело смещено в больную сторону при правостороннем или левостороннем поражении;

- укорочение конечности, резкая хромота.

Рентгенологическая картина:

- полное исчезновение внутрисуставного зазора (анкилоз);

- грубая деформация ГБК, присутствие вывиха или подвывиха;

- массовые остеофиты и значительные разрушения суставных поверхностей.

На этом этапе единственным эффективным методом является хирургическое лечение с тотальным эндопротезированием.

Причины возникновения диспластического коксартроза

Дисплазия — это основная причина заболевания. Она может проявляться в разных формах: неправильное формирование вертлужной впадины, аномальное строение ГБК, нестабильность сустава (ГБК легко выскальзывает из ВВ).

Инициировать ее развитие могут различные факторы или их комбинация:

- генетическая предрасположенность: между родственниками с дисплазией риск развития заболевания возрастает;

- некоторые гормональные нарушения;

- излишний вес, создающий дополнительное отягощение на ТБС, что может способствовать развитию коксартроза;

- травмы тазовых и бедренных костей, повреждаюшие хрящ и приводящие к развитию диспластического коксартроза;

- возрастная дегенерация костно-хрящевых структур;

- женщины чаще страдают от диспластического артроза, чем мужчины;

- резкое прекращение тренировок;

- сильные стрессы;

- аномальное протекание беременности: ягодичное предлежание плода при рождении, первые роды, крупный плод (более 4 кг), недоношенность;

- рахит;

- пороки развития нервной системы;

- локальные и общеорганные нарушения циркуляции крови;

- нарушение балансировки тела в результате заболеваний опорно-двигательного комплекса (коленного артроза, остеохондроза, травматизации конечностей);

- гиподинамия на фоне параличей или сопутствующих тяжелых патологий;

- аномалии фосфорно-кальциевого обмена.

Факторы риска наиболее актуальны для профессиональных спортсменов и беременных женщин.

Классификация

ДК в Международной классификации болезней МКБ 10 относится к рубрике M16 — Коксартроз. В ней выделяются следующие коды, относящиеся к диспластическому коксартрозу:

- код M16.2 в МКБ 10 обозначает двусторонний коксартроз в результате дисплазии;

- код M16.3 в МКБ 10 — это правосторонние или левосторонние коксартрозы, инициированные диспластическим процессом, но триггерами послужили иные факторы.

Основные проявления коксартроза могут быть локализованы:

- в центре ГБК. Эта локализация характеризуется быстрым прогрессом дегенеративно-дистрофических процессов с яркой клинической картиной;

- на верхней части головки. Дискомфорт проявляется только при интенсивных физических перегрузках и в покое отсутствует;

- в нижнем отделе ГБК. Такая форма коксартроза крайне опасна из-за длительного, практически немого протекания деструктивного процесса. Пациенты при такой локализации двухстороннего или одностороннего артроза попадают на прием к ортопеду на стадиях глубоко зашедшей костной деструкции.

По степени отягощенности диспластического коксартроза в клинической практике чаще всего используется классификация, основанная на рентгенологических признаках:

- I — незначительное сужение суставной щели, небольшие краевые костные разрастания (остеофиты — один или два).

- II— умеренное сужение внутрисуставного просвета (примерно наполовину), более выраженные остеофиты, деформация ГБК.

- III— значительное сужение внутрисуставного просвета, грубая деформация ГБК и ВВ, множественные крупные остеофиты.

- IV— на рентгене при диспластическом коксартрозе четвертой стадии определяется полное исчезновение внутрисуставного просвета, признаки анкилоза, выраженное ТБС-деформирование, массивные остеофиты, подвывих ГБК.

Классификация по характеру течения:

- медленно прогрессирующее: заболевание развивается постепенно и может продлиться многие годы;

- быстро прогрессирующий процесс: болезнь развивается стремительно и приводит к тяжелым последствиям в течение короткого времени.

Осложнения

Диспластический коксартроз при отсутствии своевременного и адекватного лечения приводит к ряду серьезных осложнений. К наиболее распространенным из них относят:

- деформацию ТБС - приводит к изменению формы сустава, что может вызвать укорочение конечности, нарушенной походке и опорной функции ноги;

- хронический болевой синдром с мучительной артралгией, значительно ухудшающей качество жизни больного;

- ограничение подвижности. Это затрудняет выполнение повседневных действий и делает невозможной обычную моторику, присутствует тяжелая хромота, которая усиливается со временем;

- мышечную атрофию: из-за снижения нагрузки на мышцы бедра и ягодиц может развиться их атрофия, что еще больше усугубляет нарушение функции сустава;

- в тяжелых случаях ДК может привести к полной потере подвижности и невозможности опоры на ногу, что приводит к инвалидности;

- развитие вторичного артроза и анкилоза (сращение).

Хроническая болезненность, ограничение подвижности и инвалидность могут привести к развитию депрессии, тревожности и другим психологическим проблемам.

Любая локализация и форма коксартроза имеет серьезные осложнения, поэтому не стоит затягивать с лечением.Посмотрите, насколько просто можно вылечить заболевание за 10-12 сеансов

Диагностика

Диагностика диспластического коксартроза включает различные методы исследования, позволяющие врачу-ортопеду получить полную картину заболевания и поставить точный диагноз.

Этапы диагностики:

- сбор анамнеза (истории болезни) и физический осмотр: врач расспрашивает пациента о жалобах, времени их появления, характере боли, наличии других заболеваний и травм; при физическом осмотре оценивается походка больного, положение ног, объем движений в тазобедренном суставе, наличие деформации и мышечной атрофии;

- рентгенография;

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ);

- ультразвуковое исследование (УЗИ);

- лабораторные исследования крови, мочи, синовиальной жидкости;

- дополнительные методы диагностики: артроскопия (визуальный внутренний осмотр сочленения эндоскопом); денситометрия (проверка плотности кости); электромиография (исследование функции мышц).

Лечение диспластического коксартроза тазобедренного сустава

Основой терапевтического комплекса при диспластическом процессе остаются консервативные методики. Подбирает рекомендации для комплексного лечения, целью которого является устранение болей, укрепление мышечной структуры, восстановление хрящевых дефектов, врач-ортопед. При значительной деструкции сочленения, запущенности патологии или неэффективности консервативных методик больному рекомендуют пройти оперативное лечение.

Консервативная терапия

Консервативное лечение направлено на уменьшение боли, улучшение функции сустава и замедление прогрессирования заболевания.

Медикаментозная терапия может быть симптоматической (купирование беспокоящих симптомов) и этиологической (направленной на причину). В ней используются:

- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): ибупрофен, диклофенак, нимесулид и др. Длительность курса ограничена 25 днями;

- анальгетики: парацетамол, трамадол, анальгин др. Курс приема ограничен 10 днями из-за воздействия на слизистые ЖКТ, после этого врачом даются новые рекомендации;

- миорелаксанты: толперизон, баклофен. Сроки их введения ограничены несколькими приемами;

- сосудорасширяющие нитраты пролонгированного действия. Могут назначаться длительными курсами — до 2-3 месяцев;

- кортикостероиды: могут быть назначены в виде внутрисуставных инъекций для уменьшения воспаления. Их применять можно только по рекомендации специалиста;

- хондропротекторы: глюкозамин, хондроитин. Продолжительность курса до полугода на протяжении 2-3 лет;

- гиалуроновой кислотой (ГК) лечатся артрозные проявления;

- BMAC-терапия: построена на введении мезенхимальных стволовых (несформированных) клеток, стимулирующих рост хондриальных и соединительнотканных компонентов.

Физиотерапия относится к ключевым методикам, используемая на всех этапах лечения:

- лечебная физкультура (ЛФК): направлена на укрепление мышц, окружающих сустав, улучшение его подвижности и координации движений. Основные правила:

- резко выполняемые упражнения могут ухудшить состояние;

- упор делается на статичные тренировки;

- в начале и в конце тренинга обязательна разминка и заминка;

- не должны присутствовать упражнения с осевой нагрузкой на конечность;

- начинать лучше с малоамплитудных и плавных движений в теплой ванне.

- аквааэробика и плавание;

- массаж поясницы, тазовой бедренной области: способствует улучшению кровообращения и уменьшению мышечного напряжения;

- электро-, ионо- и фонофорез, магнито- и лазеротерапия, ударно-волновая и УЗ-терапия, кинезио- и механотерапия, миостимуляция.

Обязательно использование ортопедических изделий (трости, костылей, ходунков) для уменьшения давления на пораженную область. Для ограничения гипер-подвижности элементов сустава, при разболтанности ТБС, применяются различные варианты ортезов.

Хирургическое лечение

К основным оперативным методикам, определяемым стадией коксартроза, относятся:

- остеотомия - коррекция формы вертлужной впадины или ГБС;

- тотальное эндопротезирование — операция по замене поврежденного сустава на искусственный протез;

- артроскопия - используется для удаления поврежденных тканей, хондриопластики и других манипуляций.

Показанием для оперативного вмешательства служат:

- неэффективность консервативной терапии;

- выраженный болевой синдром, некупируемый анальгетиками;

- значительное ограничение подвижности в ТБС, снижение качества жизни;

- деформация сустава и укорочение конечности;

- наличие рентгенологических признаков прогрессирующего деструктивного процесса.

Постоперационный период может иметь ранние и отсроченные последствия операции: у 9-20,7% прооперированных возможна тромбоэмболия, образование гнойно-септического очага (1,5-6%), высокие риски перипротезных переломов, вывиха эндопротезного головчатого сегмента, неврита.

В постоперационный период больным рекомендуется пройти длительный курс реабилитации, продолжительностью 6-8 месяцев. Однако, учитывая высокие постоперационные риски, прооперированный должен находится под постоянным врачебным контролем и своевременно пройти замену эндопротеза или другие корректирующие операции.

Лечение методами восточной медицины в клинике «Парамита»

Медицинский центр в Москве ориентирован на применение передовых технологий, взятых из традиционной академической школы и проверенных многовековым опытом методик восточной медицины, рассматривающей болезнь как нарушение в циркуляции биоэнергии и разработавшей уникальные способы ее коррекции.

При обращении в клинику «Парамита» заболевший проходит диагностическое обследование, что помогает определить этиологию заболевания и назначить лечебный курс.

Пациентам с диспластическим коксартрозом назначаются безопасные и доказавшие свою эффективность техники:

- акупунктура: апробированная и активно используемая во всем мире методика воздействия на проблемные зоны и триггеры дисфункции через точки акупунктуры (АТ). Микроиглы стимулируют рост костно-хрящевых клеток, умножают их регенеративный потенциал, снижая интенсивность артралгий, восстанавливают прохождение энергетических потоков;

- гирудотерапия: слюна пиявок содержит большое количество биоактивных веществ, позволяющие восстанавливать нарушенное кровообращение. Это оказывает мощный оздоравливающий импульс при диспластическом коксартрозе за счет консолидированного воздействия физио-биологических и рефлекторных факторов. Гирудолечение позволяет добиться положительной динамики после первых 2-3 процедур, минимизируется риск осложнений;

- Вакуум-терапия: обладает сильным локальными и общеорганным воздействием на метаболические реакции, нормализуя и усиливая их на поврежденных участках. Это ускоряет выведение продуктов распада, усиливается оксигенация и подача полезных веществ в зоны, пораженные диспластическим коксартрозом;

- Цзю-терапия: применение различных техник теплового воздействия — тепловой, утюжащий и клюющий помогает подобрать среди них оптимальную для конкретного пациента. Тепло воздействует на АТ и вызывает анальгезирующий эффект, подстегивает локальный метаболизм и направляет биоактивные соединения к проблемным зонам;

- моксотерапия: использование полынных сигар и выделяющихся при их горении эфиров для воздействия на АТ. Это помогает снизить уровень воспаления, нормализовать тканевую трофику;

- точечный лечебный массаж: стимуляция АТ пальцами или костными выступами. Это позволяет быстро обезболить больной участок, нормализовать трофические изменения. Однако из-за непродолжительности эффекта его необходимо сочетать с акупунктурой для достижение длительной ремиссии и полной нормализации общей энергетики;

- мануальная терапия: специальная техника щадящего вытяжения при диспластическом коксартрозе. Это помогает освободить от сдавления костно-хрящевые и соединительнотканные элементы, что облегчает восстановление и регенерацию пострадавших компонентов;

- фармакупунктура: введение микродоз высокоактивных препаратов в патологический очаг или АТ. Этот быстро снимает отек, снижает интенсивность артралгии, оказывает миорелаксическое воздействие;

- PRP-терапия (плазмотерапия): основана на использовании специально обработанной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами . В этих клетках содержатся факторы роста и биоактивные комплексы, которые служат триггерами репарационных процессов, значительно повышающих местный иммунитет. Еще одна сильная сторона плазмотерапии — полная совместимость с организмом, отсутствие осложнений.

Профилактика

Основные направления профилактики:

- контроль веса, недопущение ожирения;

- умеренная физическая активность без перегрузок (плавание, ходьба, гимнастика). При выявлении признаков диспластического коксартроза важно постоянно проходить ЛФК по рекомендованной ортопедом схеме;

- необходимо придерживаться сбалансированного питания, богатого витаминами и минералами. Следует ограничить потребление жирной, жареной, острой пищи, а также сладостей и газированных напитков;

- избегать травм и соблюдать осторожность при занятиях спортом и в повседневной жизни;

- рекомендуется регулярно проходить осмотры у врача ортопеда, особенно при наличии факторов риска развития диспластического коксартроза;

- нужно носить удобную обувь на устойчивом каблуке;

- регулярные курсы массажа и физиотерапии могут способствовать улучшению кровообращения и укреплению мышц в ягодично-бедренном отделе.

Начинать профилактические мероприятия необходимо как можно раньше. Регулярное выполнение профилактики поможет предотвратить развитие заболевания или замедлить его прогрессирование и надолго сохранить здоровье.

| Первичная диагностика | |

|---|---|

| Первичный прием в клинике | Бесплатно |

| Онлайн-консультация по Zoom | 3500 руб. |

Частые вопросы

Диспластический коксартроз — сложное заболевание, обусловленное врожденными нарушениями развития тазобедренного сустава. Ранняя диагностика и своевременное лечение играют решающую роль в предотвращении прогрессирования заболевания и развития осложнений.

Современные методы лечения, знания классических и восточных школ позволяют достичь хороших результатов и сохранить качество жизни пациентов. Однако, успех лечения во многом зависит от своевременности обращения за медицинской помощью и ответственного отношения пациента к своему здоровью.

Список литературы

- Stephen K. Storer, M.D., David L. Skaggs, M.D. Developmental Dysplasia of the Hip. American Family Physician. October 15, 2006 Volume 74, Number 8. p 1310—1316

- Диспластический коксартроз: спираль развития его лечения/ В.П. Абельцев// Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2015. – №4.

- Морфология костных структур тазобедренного сустава в норме и при диспластическом коксартрозе/ Е.А. Анисимова, К.С. Юсупов, Д.И. Анисимов// Саратовский научно-медицинский журнал. – 2014. – №3.

- О классификации диспластического коксартроза у взрослых/ Е.А. Лоскутов, Т.А. Зуб, О.А. Лоскутов// Ортопедия, травматология и протезирование. – 2010. – №2

- D. Ip Orthopedic traumatology - a resident s guide [Электронный ресурс] // Springer. 2010 https://www.researchgate.net/publication/287907022_Orthopedic_Traumatology_-_A_Resident's_Guide